「さあ、今日こそあの作品を仕上げよう」と意気込んでエアブラシを手に取ったその瞬間、エアーは勢いよく出ているのに、塗料がまったく出てこない――。そんな経験をしたことはありませんか?

エアブラシを始めたばかりの方にとって、この「塗料が出ない」というトラブルは、まさに創作意欲を削ぐ最大の壁です。筆者自身も、初めてエアブラシを手にした日に同じ問題に直面し、焦りと不安で手が震えたことを今でも鮮明に覚えています。

しかし、安心してください。エアブラシの「塗料が出ない」トラブルの9割以上は、簡単なチェックとメンテナンスで解決できます。

この記事では、エアブラシ歴10年、これまで50台以上のエアブラシを使用してきた筆者が、初心者の方でも5分で実践できる診断方法と、原因別の具体的な対処法を徹底解説します。

さらに、メーカー公式サイトでは語られない「実際のトラブル解決体験談」や「予防のための日常メンテナンス」まで、読み物としても楽しめる形でお届けします。この記事を読み終える頃には、あなたも自信を持ってエアブラシを扱えるようになっているはずです。

📋 この記事で分かること

- ✅ 5分でできる診断フローチャートで、あなたのエアブラシの問題を即座に特定

- ✅ 8つの主要原因とそれぞれの具体的な解決手順

- ✅ 塗料タイプ別・エアブラシ機種別の対処法の違い

- ✅ 実体験に基づくトラブル解決ストーリーで、同じ悩みを持つ仲間の成功例を知る

- ✅ 二度と同じトラブルを起こさないための予防的メンテナンスルーティン

- ✅ プロが実践する作業前チェックリストと作業後の片付け手順

まずは落ち着いて:5分でできる症状診断フローチャート

焦る気持ちはよく分かりますが、まずは深呼吸して、以下のフローチャートで問題を特定しましょう。闇雲に分解したり、力任せに操作したりすると、かえって状況を悪化させてしまいます。

🔍 診断フローチャート

ステップ1: エアーは出ていますか?

- YES(エアーは出る) → ステップ2へ

- NO(エアーも出ない) → コンプレッサーの電源、ホースの接続、エアー調整バルブを確認

ステップ2: トリガーを引いたとき、ニードルは動いていますか?

- YES(ニードルが動く) → ステップ3へ

- NO(ニードルが動かない) → 原因1「ニードルの固着・詰まり」へ

ステップ3: 塗料カップに塗料は入っていますか?また、適切に希釈されていますか?

- YES(塗料あり・希釈済み) → ステップ4へ

- NO(塗料なし/濃すぎる) → 原因2「塗料の準備不足」へ

ステップ4: 塗料カップのフタはしっかり締まっていますか?通気穴は開いていますか?

- YES(問題なし) → ステップ5へ

- NO(フタが緩い/通気穴が詰まっている) → 原因3「塗料カップの気圧問題」へ

ステップ5: ノズルとニードルの先端に塗料の固着はありますか?

- YES(固着あり) → 原因4「ノズル・ニードルの塗料固着」へ

- NO(固着なし) → ステップ6へ

ステップ6: 最近、エアブラシを分解洗浄しましたか?その際、部品を正しく組み立てましたか?

- YES(分解洗浄した) → 原因5「組み立て不良」へ

- NO(分解していない) → ステップ7へ

ステップ7: 塗料の種類を最近変更しましたか?(水性→ラッカー、エナメル→アクリルなど)

- YES(変更した) → 原因6「塗料タイプと希釈剤の不適合」へ

- NO(変更していない) → ステップ8へ

ステップ8: 長期間(1ヶ月以上)使用していなかったエアブラシですか?

- YES(長期間放置) → 原因7「内部パーツの経年劣化・固着」へ

- NO(定期的に使用) → 原因8「その他の機械的トラブル」へ

原因1: ニードルの固着・詰まり発生頻度: ★★★★★

なぜこれが起こるのか

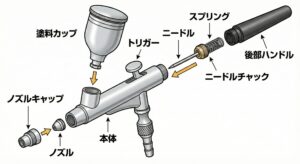

エアブラシの心臓部とも言えるニードル(針)は、前後に動くことで塗料の吐出量を調整しています。しかし、前回の使用後に洗浄が不十分だった場合、ニードルとノズルの隙間に乾燥した塗料が固着し、ニードルの動きを妨げてしまいます。

特にラッカー系塗料は乾燥が早いため、作業終了後すぐに洗浄しないと、わずか30分程度で固着が始まります。筆者も初心者の頃、「あとで洗えばいいや」と放置して、翌日には完全に固まってしまい、泣く泣く分解洗浄した経験があります。

症状の見分け方

- トリガーを引いても、ニードルがまったく動かない、または動きが非常に重い

- トリガーを引くと、カチカチという異音がする

- エアーは正常に出るが、塗料が一切出ない

解決手順

軽度の固着の場合(トリガーが少しでも動く)

1専用クリーナーを注入: 塗料カップに専用クリーナー(タミヤのエアブラシクリーナーやMr.カラーうすめ液など)を入れる

2指でノズルを塞ぐ: ノズルの先端を指で軽く塞ぎ、トリガーを引いてクリーナーを逆流させる(バックフラッシュ)

310〜15分放置: クリーナーが固着した塗料を溶かすまで待つ

4再度バックフラッシュ: 溶けた塗料を排出する

5動作確認: トリガーの動きが軽くなったか確認

重度の固着の場合(トリガーがまったく動かない)

1エアブラシを分解: ニードルとノズルを取り外す(取扱説明書を参照)

2クリーナーに浸漬: 小さな容器にクリーナーを入れ、ニードルとノズルを30分〜1時間浸す

3柔らかいブラシで洗浄: 歯ブラシ程度の柔らかさのブラシで、固着した塗料を優しく擦り落とす

4綿棒で仕上げ: ノズル内部を綿棒で丁寧に拭き取る

5組み立てと動作確認: 部品を元通りに組み立て、スムーズに動くか確認

筆者の実体験:初めての固着トラブル

エアブラシを購入して3日目のことでした。ガンプラの塗装に夢中になり、夜遅くまで作業を続けた筆者は、「疲れたから明日洗おう」と、塗料を入れたままエアブラシを放置してしまいました。

翌朝、いざ続きをやろうとトリガーを引いても、ニードルがピクリとも動きません。焦った筆者は、力任せにトリガーを引いてしまい、ニードルを曲げてしまうという最悪の事態に。結局、新しいニードルを購入する羽目になりました(当時の価格で約1,500円)。

この苦い経験から学んだ教訓は、「作業後の洗浄は絶対に後回しにしない」ということです。今では、作業終了の合図として「エアブラシの洗浄」を習慣化しています。

予防策

- 作業終了後は即座に洗浄: 特にラッカー系塗料使用後は5分以内に

- 長時間の作業では途中洗浄: 2時間以上の連続作業では、途中で一度クリーナーを通す

- 保管前の最終チェック: 洗浄後、水やクリーナーを通して、スムーズに吐出されるか確認

原因2: 塗料の準備不足(希釈不足・濃度が高すぎる)発生頻度: ★★★★☆

なぜこれが起こるのか

エアブラシ初心者が陥りやすい罠が、塗料の希釈不足です。瓶から出したままの塗料は、エアブラシで吹き付けるには濃すぎるため、ノズルの細い通路を通過できません。

「薄めすぎると色が乗らないのでは?」という不安から、つい濃いめに調整してしまう気持ちはよく分かります。しかし、エアブラシの基本は「薄い塗料を何度も重ねる」ことです。濃い塗料を一度で仕上げようとすると、詰まりだけでなく、塗装面のムラや垂れの原因にもなります。

症状の見分け方

- 塗料カップを覗くと、塗料がドロドロしている

- トリガーを引くと、塗料が断続的にボタボタと出る

- ノズルから塗料が糸を引くように出る

解決手順

1塗料を取り出す: 一度、塗料カップから塗料を別の容器に移す

2適切な希釈剤を追加: 塗料の種類に応じた専用うすめ液を加える

- 水性アクリル塗料: 水または専用うすめ液で、塗料:うすめ液 = 1:1〜1:2

- ラッカー塗料: ラッカーうすめ液で、塗料:うすめ液 = 1:1.5〜1:2

- エナメル塗料: エナメルうすめ液で、塗料:うすめ液 = 1:1〜1:1.5

3よく攪拌: 調色スティックや爪楊枝でしっかり混ぜる

4粘度チェック: 調色スティックを持ち上げたとき、塗料がスーッと流れ落ちる程度が目安(「牛乳よりやや濃いめ」の感覚)

5テスト吹き: 不要な紙や試し吹き用のプラ板で、均一に吹けるか確認

塗料タイプ別の希釈ガイド

| 塗料タイプ | 推奨希釈比率 | 適切な粘度の目安 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 水性アクリル(タミヤ、GSIクレオス) | 1:1〜1:2 | 牛乳程度 | 希釈しすぎると色の定着が悪くなる |

| ラッカー(Mr.カラー、ガイアノーツ) | 1:1.5〜1:2 | 牛乳よりやや薄め | 乾燥が早いため、作業中もこまめに攪拌 |

| エナメル(タミヤエナメル) | 1:1〜1:1.5 | 牛乳よりやや濃いめ | 乾燥が遅いため、重ね塗りは十分な乾燥後に |

| 水性ホビーカラー | 1:1 | 牛乳程度 | 専用うすめ液の使用を推奨 |

筆者の実体験:希釈の失敗から学んだこと

エアブラシを始めて1ヶ月ほど経った頃、「もっと濃い色を一度で出したい」と考えた筆者は、希釈比率を1:0.5程度にして吹き付けを試みました。

最初の数秒は問題なく吹けていたのですが、突然、塗料の吐出が止まりました。慌ててノズルを確認すると、塗料が固まってノズルを完全に塞いでいたのです。結局、30分かけて分解洗浄する羽目に。

この経験から、「急がば回れ」の精神で、薄めの塗料を何度も重ねる方が、結果的に早く美しく仕上がることを学びました。

予防策

- 希釈は必ず計量: 目分量ではなく、スポイトや計量カップで正確に

- 希釈後は必ずテスト吹き: 本番の作品に吹く前に、必ず試し吹きで粘度を確認

- 塗料の種類ごとに希釈比率をメモ: 自分の使用環境(気温、湿度)に合わせた最適比率を記録しておく

原因3: 塗料カップの気圧問題(通気穴の詰まり・フタの緩み)発生頻度: ★★★☆☆

なぜこれが起こるのか

エアブラシの塗料カップは、内部の気圧バランスによって塗料を吸い上げる仕組みになっています。重力式(カップが上部にあるタイプ)でも吸い上げ式(カップが下部にあるタイプ)でも、カップ内の空気の流れが重要です。

通気穴が塗料で詰まっていたり、フタが緩んで空気が漏れていたりすると、この気圧バランスが崩れ、塗料が正常に供給されなくなります。意外と見落とされがちですが、トラブルの約15%はこの原因です。

症状の見分け方

- エアーは出るが、塗料がまったく出ない、または出たり止まったりする

- 塗料カップを傾けると塗料が出るが、元に戻すと止まる

- 塗料カップのフタを緩めると、急に塗料が出始める

解決手順

通気穴の詰まりの場合

1通気穴の位置を確認: 塗料カップのフタに小さな穴があるか確認(機種によって位置が異なる)

2詰まりをチェック: 針や爪楊枝で通気穴を軽く突いて、詰まっていないか確認

3洗浄: 詰まっている場合は、クリーナーを含ませた綿棒で穴を掃除

4エアーで吹き飛ばす: コンプレッサーのエアーを直接当てて、残った塗料を吹き飛ばす

フタの緩みの場合

1フタを一度外す: 塗料カップのフタを完全に取り外す

2パッキンの確認: フタの裏側にあるゴムパッキンが正しく装着されているか、劣化していないか確認

3しっかり締め直す: フタを元に戻し、手で軽く締める(締めすぎ注意)

4動作確認: トリガーを引いて、塗料が安定して出るか確認

機種別の通気穴の位置

| エアブラシ機種 | 通気穴の位置 | 特徴 |

|---|---|---|

| タミヤ スプレーワーク HG | カップフタの上部中央 | 比較的大きめの穴で詰まりにくい |

| GSIクレオス プロコンBOY | カップフタの側面 | 小さい穴のため詰まりやすい |

| SOUL POWER AW シリーズ | カップ本体の側面 | フタではなくカップ側に穴がある |

| エアテックス エアブラシ | カップフタの上部 | 穴が2つあるタイプもある |

筆者の実体験:見落としていた通気穴

ある日、いつものようにエアブラシで塗装を始めたところ、塗料が断続的にしか出ません。ニードルの固着を疑って分解洗浄しても改善せず、塗料の希釈も問題なし。途方に暮れていたとき、ふと塗料カップのフタを見ると、通気穴が完全に塗料で塞がれていました。

前回の作業で塗料が飛び散り、それが乾燥して穴を塞いでいたのです。爪楊枝で穴を掃除すると、嘘のようにスムーズに塗料が出始めました。所要時間わずか30秒。それまでの1時間の格闘は何だったのか、と脱力したことを覚えています。

予防策

- 作業後は通気穴も洗浄: エアブラシ本体だけでなく、カップとフタも毎回洗浄

- 定期的にパッキンをチェック: 3ヶ月に1度は、パッキンの劣化や変形がないか確認

- 予備のパッキンを常備: 消耗品なので、予備を持っておくと安心

原因4: ノズル・ニードルの塗料固着発生頻度: ★★★★★

なぜこれが起こるのか

ノズルとニードルの先端は、エアブラシの中で最も精密な部分であり、わずか0.2〜0.5mm程度の隙間で塗料の吐出量を制御しています。この狭い隙間に乾燥した塗料が固着すると、塗料の通り道が塞がれてしまいます。

特に、作業中に何度も塗装と中断を繰り返していると、ノズル先端で塗料が乾燥しやすくなります。また、ラッカー系塗料は乾燥が非常に早いため、わずか数分の中断でも固着が始まることがあります。

症状の見分け方

- 塗装開始時は問題ないが、数分後に塗料が出なくなる

- ノズルの先端を見ると、塗料が固まっている

- 塗料が霧状ではなく、液体のまま飛び散る

解決手順

作業中の応急処置

1クリーナーを含ませた綿棒を用意: 常に作業台に置いておく

2ノズル先端を拭く: 綿棒でノズルの先端を優しく拭き取る(力を入れすぎるとノズルが変形するので注意)

3テスト吹き: 不要な紙で、正常に吹けるか確認

4必要に応じてバックフラッシュ: ノズル内部の固着が疑われる場合は、指でノズルを塞いでバックフラッシュ

作業後の本格洗浄

1クリーナーを通す: 塗料カップにクリーナーを入れ、数回吹き付ける

2バックフラッシュ: 指でノズルを塞ぎ、クリーナーを逆流させる(3〜5回繰り返す)

3ノズルとニードルを取り外す: 取扱説明書に従って分解

4専用ブラシで洗浄: ノズル内部を専用の細いブラシで優しく洗浄

5ニードルを拭く: 柔らかい布でニードルを根元から先端まで丁寧に拭く

6組み立て: 部品を元通りに組み立て、最後にクリーナーまたは水を通して動作確認

💡 プロが実践する「作業中の固着予防テクニック」

エアブラシ塗装のプロは、作業中の固着を防ぐために、以下のような工夫をしています。

- 2〜3分ごとにテスト吹き: 本番の作品に吹く前に、必ず試し吹き用の紙に一吹きして、ノズルの状態を確認

- クリーナーボトルを常備: 小さなスプレーボトルにクリーナーを入れ、作業台に置いておく。気になったらすぐにノズルに一吹き

- 作業の合間に「空吹き」: 塗装を中断するときは、塗料カップを外してエアーだけを数秒間吹き、ノズル内の塗料を飛ばす

筆者の実体験:固着との戦いの日々

エアブラシを始めた頃、筆者は「作業中の固着」に悩まされ続けました。特に、細かいパーツを塗装するときは、頻繁に塗装を中断するため、気づくとノズルが詰まっているのです。

ある日、ベテランモデラーの友人に相談したところ、「2分ごとにテスト吹きをする習慣をつけろ」とアドバイスされました。最初は面倒に感じましたが、実践してみると、固着によるトラブルが劇的に減少。今では、呼吸をするように自然とテスト吹きをする習慣が身についています。

予防策

- 作業中は2〜3分ごとにテスト吹き: 固着する前に早期発見

- 長時間の中断時はクリーナーを通す: 5分以上中断する場合は、一度クリーナーで洗浄

- ラッカー系塗料使用時は特に注意: 乾燥が早いため、1〜2分ごとのテスト吹きを推奨

原因5: 組み立て不良(分解洗浄後の組み立てミス)発生頻度: ★★★☆☆

なぜこれが起こるのか

エアブラシを分解洗浄した後、部品を正しく組み立てないと、塗料の通り道が塞がれたり、気密性が失われたりして、塗料が出なくなります。特に初心者の方は、ニードルの挿入方向やノズルの締め付け具合を間違えやすく、これがトラブルの原因になります。

症状の見分け方

- 分解洗浄後、急に塗料が出なくなった

- エアーが漏れる音がする

- トリガーの動きが異常に重い、または軽すぎる

解決手順

1取扱説明書を再確認: 組み立て手順を最初から見直す

2部品を一度すべて外す: 焦らず、すべての部品を取り外して並べる

3部品の状態をチェック: パッキンの向き、ニードルの曲がり、ノズルの傷などを確認

4正しい順序で組み立て: 説明書の図を見ながら、一つずつ丁寧に組み立てる

5締め付けトルクに注意: ノズルは「手で軽く締める」程度(工具で締めすぎると破損の原因に)

6動作確認: 組み立て後、水またはクリーナーを通して、スムーズに吐出されるか確認

よくある組み立てミス

| ミスの内容 | 症状 | 正しい対処法 |

|---|---|---|

| ニードルを逆向きに挿入 | 塗料がまったく出ない | ニードルの先端が細くなっている方をノズル側に |

| ノズルの締めすぎ | ニードルが動かない、または破損 | 手で軽く締める程度(工具不要) |

| パッキンの付け忘れ | エアーが漏れる | すべてのパッキンが正しい位置にあるか確認 |

| ニードルスプリングの向き間違い | トリガーが戻らない | スプリングの太い方を後ろ側に |

筆者の実体験:組み立てミスで1時間ロス

初めてエアブラシを分解洗浄したとき、筆者は説明書を読まずに「なんとなく」で組み立ててしまいました。その結果、ニードルを逆向きに挿入してしまい、トリガーを引いても塗料がまったく出ません。

「壊れてしまったのか?」と焦った筆者は、もう一度分解し、今度は説明書をじっくり読みながら組み立て直しました。すると、あっさり解決。所要時間1時間。この経験から、「説明書は必ず読む」という当たり前の教訓を学びました。

予防策

- 分解前に写真を撮る: スマホで部品の配置を撮影しておくと、組み立て時に参考になる

- 部品を順番に並べる: 外した順に部品を並べておくと、組み立てがスムーズ

- 初めての分解は動画を見ながら: YouTubeなどで、同じ機種の分解洗浄動画を見ながら作業すると安心

原因6: 塗料タイプと希釈剤の不適合発生頻度: ★★☆☆☆

なぜこれが起こるのか

エアブラシ初心者が意外と知らないのが、塗料の種類によって使用する希釈剤(うすめ液)が異なるということです。水性アクリル塗料にラッカーうすめ液を使ったり、逆にラッカー塗料に水を使ったりすると、塗料が分離したり、ゲル状に固まったりして、ノズルを詰まらせます。

症状の見分け方

- 希釈後の塗料がモロモロと固まっている

- 塗料カップの中で塗料が分離している

- 吹き付けると、塗料が糸を引くように出る

解決手順

1塗料を廃棄: 不適合な塗料は使用せず、すぐに廃棄

2エアブラシを洗浄: 適切なクリーナーで、エアブラシ内部を徹底的に洗浄

3正しい希釈剤を用意: 塗料のパッケージに記載されている推奨うすめ液を確認

4再度調色: 正しい希釈剤で塗料を調色し直す

5テスト吹き: 問題なく吹けるか確認

塗料タイプ別の適合表

| 塗料タイプ | 推奨希釈剤 | 使用不可の希釈剤 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 水性アクリル(タミヤ) | 水、タミヤ専用うすめ液 | ラッカーうすめ液 | 水道水でも可だが、専用うすめ液の方が仕上がりが良い |

| ラッカー(Mr.カラー) | ラッカーうすめ液 | 水、エナメルうすめ液 | 必ずラッカー専用を使用 |

| エナメル(タミヤエナメル) | エナメルうすめ液 | 水、ラッカーうすめ液 | 乾燥が遅いため、重ね塗りは24時間後 |

| 水性ホビーカラー(GSI) | 水性ホビーカラーうすめ液 | ラッカーうすめ液 | 水でも可だが、専用うすめ液推奨 |

筆者の実体験:うすめ液の間違いで大惨事

ある日、筆者は「ラッカー塗料が切れたから、水性アクリルで代用しよう」と考えました。しかし、手元にあったのはラッカーうすめ液のみ。「まあ、大丈夫だろう」と軽い気持ちで混ぜたところ、塗料が瞬時にゲル状に固まってしまいました。

慌てて塗料カップを外しましたが、時すでに遅し。ノズル内部まで固まった塗料が入り込み、1時間かけて分解洗浄する羽目に。それ以来、塗料と希釈剤の組み合わせは絶対に守るようにしています。

予防策

- 塗料と希釈剤はセットで購入: 新しい塗料を買うときは、専用うすめ液も一緒に購入

- ラベルに明記: 塗料ボトルに、使用すべき希釈剤の種類をマスキングテープで貼っておく

- 混ぜる前に少量でテスト: 初めて使う組み合わせは、少量で試してから本番に使用

原因7: 内部パーツの経年劣化・固着(長期間未使用)発生頻度: ★★☆☆☆

なぜこれが起こるのか

エアブラシを1ヶ月以上使用せずに放置すると、内部のパッキンやOリングが乾燥して硬化したり、わずかに残っていた塗料が完全に固着したりします。また、金属部品が酸化して動きが悪くなることもあります。

症状の見分け方

- 長期間使用していなかったエアブラシで、トリガーが非常に重い

- エアーは出るが、塗料がまったく出ない

- 分解してみると、内部に固まった塗料がこびりついている

解決手順

軽度の場合(トリガーは動く)

1専用クリーナーに浸漬: 塗料カップにクリーナーを満たし、1時間ほど放置

2バックフラッシュを繰り返す: 指でノズルを塞ぎ、クリーナーを逆流させる(10回以上)

3動作確認: トリガーの動きが軽くなったか確認

重度の場合(トリガーがほとんど動かない)

1完全分解: すべての部品を取り外す

2クリーナーに一晩浸漬: 小さな容器にクリーナーを入れ、すべての部品を8時間以上浸す

3超音波洗浄機を使用: 可能であれば、超音波洗浄機で洗浄(メガネ洗浄用でも可)

4ブラシとピンで洗浄: 固着した塗料を、専用ブラシと細いピンで丁寧に除去

5パッキンの交換: 硬化したパッキンは新品に交換

6組み立てと動作確認: 部品を組み立て、水を通して動作確認

長期保管前にすべきこと

エアブラシを長期間使用しない場合は、以下の手順で保管すると、次回使用時のトラブルを防げます。

- 徹底的に洗浄: クリーナーを何度も通し、塗料が完全に除去されるまで洗浄

- 水またはアルコールで仕上げ: クリーナーの成分も残さないよう、最後は水またはアルコールを通す

- 完全に乾燥: エアーだけを数分間吹き、内部の水分を完全に飛ばす

- パーツ用オイルを塗布: ニードルとノズルに、専用のパーツ用オイルを薄く塗る

- 密閉容器で保管: ジップロックなどの密閉容器に入れ、湿気を避けて保管

筆者の実体験:半年ぶりのエアブラシが使えない

筆者は一時期、仕事が忙しくて半年間エアブラシを使わない時期がありました。久しぶりに使おうと思ったところ、トリガーがまったく動きません。

分解してみると、ニードルとノズルの隙間に、カチカチに固まった塗料が詰まっていました。最後に使ったときの洗浄が不十分だったのです。結局、一晩クリーナーに浸けて、翌日丸一日かけて洗浄しました。

この経験から、「長期間使わない予定があるときは、特に念入りに洗浄する」ことの重要性を痛感しました。

予防策

- 使用後は必ず徹底洗浄: 「次も近いうちに使うから」と思っても、必ず洗浄

- 月に1度は動作確認: 長期間使わない場合でも、月に1度は水を通して動作確認

- 保管環境に注意: 高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管

原因8: その他の機械的トラブル(部品の破損・不良)発生頻度: ★☆☆☆☆

なぜこれが起こるのか

稀なケースですが、エアブラシの部品そのものが破損していたり、製造時の不良があったりすることがあります。特に、ニードルの曲がり、ノズルの変形、パッキンの破損などは、目視では気づきにくいため、他の原因をすべて確認しても解決しない場合に疑うべきです。

症状の見分け方

- すべての対処法を試しても改善しない

- 新品のエアブラシなのに、最初から塗料が出ない

- 分解してみると、部品に明らかな破損や変形がある

解決手順

1部品の目視確認: ニードル、ノズル、パッキンなどを、明るい場所で丁寧に確認

- ニードル: 定規の上に転がして、曲がっていないか確認

- ノズル: 先端が欠けていないか、変形していないか確認

- パッキン: 亀裂や硬化がないか確認

2予備部品と交換: 破損が確認された部品を、予備部品と交換

3メーカーに問い合わせ: 新品で不良がある場合は、購入店またはメーカーに連絡

4修理サービスの利用: 自分で解決できない場合は、専門の修理サービスに依頼

交換すべき消耗部品と交換時期

| 部品名 | 交換時期の目安 | 交換が必要なサイン |

|---|---|---|

| ニードル | 1〜2年、または曲がったとき | 塗料の吐出が不均一、トリガーが引っかかる |

| ノズル | 1〜2年、または破損したとき | 塗料が飛び散る、霧状にならない |

| パッキン・Oリング | 6ヶ月〜1年 | エアーが漏れる、硬化して弾力がない |

| ニードルスプリング | 2〜3年 | トリガーの戻りが悪い |

筆者の実体験:ニードルの曲がりに気づかず

ある日、いつものように塗装していたところ、塗料の吐出が不均一で、ムラができてしまいました。塗料の希釈、ノズルの洗浄、すべて確認しても改善しません。

最終的にニードルを取り出して定規の上で転がしてみたところ、わずかに曲がっていることが判明。以前、力任せにトリガーを引いたときに曲げてしまったようです。新しいニードルに交換すると、嘘のようにスムーズに吹けるようになりました。

予防策

- 予備部品を常備: ニードル、ノズル、パッキンは消耗品なので、予備を持っておく

- 丁寧に扱う: 特にニードルは繊細なので、力を入れすぎない

- 定期的に部品をチェック: 3ヶ月に1度は、すべての部品を目視確認

二度と同じトラブルを起こさない!予防的メンテナンスルーティン

ここまで、8つの主要な原因と対処法を見てきました。しかし、最も重要なのは、トラブルを未然に防ぐことです。プロのモデラーやイラストレーターは、日常的なメンテナンスを習慣化することで、トラブルをほぼゼロにしています。

作業前のチェックリスト(所要時間:2分)

- コンプレッサーの電源とホースの接続を確認

- エアー圧が適切か確認(0.1〜0.2MPa程度)

- 塗料カップとフタが清潔か確認

- ニードルとノズルに固着がないか目視確認

- トリガーの動きがスムーズか確認

- テスト吹き用の紙とクリーナーを用意

作業中の習慣(2〜3分ごと)

- テスト吹きで、ノズルの状態を確認

- ノズル先端をクリーナー含ませた綿棒で拭く

- 5分以上中断する場合は、クリーナーを通す

- 塗料の粘度が変わっていないか確認(乾燥による濃縮に注意)

作業後の洗浄ルーティン(所要時間:5〜10分)

1塗料を廃棄: 塗料カップの塗料を別容器に移すか廃棄

2クリーナーを通す: 塗料カップにクリーナーを入れ、10回以上吹き付ける

3バックフラッシュ: 指でノズルを塞ぎ、クリーナーを逆流させる(5回)

4塗料カップを洗浄: カップとフタを分解し、ブラシで洗浄

5水またはアルコールで仕上げ: クリーナーの成分を残さないよう、最後は水を通す

6エアーで乾燥: エアーだけを数分間吹き、内部の水分を飛ばす

7動作確認: 最後にトリガーを数回引いて、スムーズに動くか確認

週1回の詳細メンテナンス(所要時間:15〜20分)

- エアブラシを完全分解

- すべての部品をクリーナーで洗浄

- ノズルとニードルを専用ブラシで丁寧に洗浄

- パッキンの状態を確認(硬化や亀裂がないか)

- ニードルの曲がりを確認(定規の上で転がす)

- 組み立て後、水を通して動作確認

月1回の徹底メンテナンス(所要時間:30分)

- すべての部品をクリーナーに1時間浸漬

- 超音波洗浄機で洗浄(可能であれば)

- パッキンとOリングに専用グリスを薄く塗布

- ニードルとノズルにパーツ用オイルを塗布

- コンプレッサーのエアーフィルターを確認・清掃

- ホースの劣化や亀裂がないか確認

プロが実践する作業環境の整え方

エアブラシのトラブルを減らすには、道具のメンテナンスだけでなく、作業環境の整備も重要です。プロのモデラーやイラストレーターは、以下のような工夫をしています。

作業台の配置

- 右手側: 塗料、希釈剤、調色スティック

- 左手側: クリーナー、綿棒、ティッシュ、試し吹き用の紙

- 正面: 作品、照明

- 背後: コンプレッサー(騒音と振動を避けるため)

必須アイテムリスト

| アイテム | 用途 | 推奨商品 |

|---|---|---|

| エアブラシクリーナー | 洗浄 | タミヤ エアブラシクリーナー、Mr.カラーうすめ液 |

| 専用ブラシセット | ノズル内部の洗浄 | タミヤ エアブラシクリーニングブラシセット |

| 綿棒 | ノズル先端の拭き取り | 一般的な綿棒でOK |

| 試し吹き用の紙 | テスト吹き | コピー用紙、新聞紙 |

| クリーニングポット | クリーナーの吹き付け | タミヤ エアブラシクリーニングポット |

| 調色カップ | 塗料の調色 | 使い捨てタイプが便利 |

| スポイト | 塗料と希釈剤の計量 | 1ml、3ml、5mlの3種類あると便利 |

作業環境のチェックリスト

- 十分な照明(手元が明るく見える)

- 換気設備(特にラッカー塗料使用時)

- 作業台の高さ(肘が90度になる高さ)

- 椅子の高さ(足が床につく高さ)

- 騒音対策(コンプレッサーの防音)

よくある質問(Q&A)

Q1: エアブラシを初めて購入しました。最初に何をすればいいですか?

A: 新品のエアブラシでも、製造時の油分や汚れが付着していることがあります。最初に以下の手順で洗浄してください。

- エアブラシを分解し、すべての部品をクリーナーで洗浄

- 組み立て後、水を通して動作確認

- 試し吹き用の紙で、均一に吹けるか確認

また、取扱説明書を熟読し、部品の名称と機能を理解しておくことが重要です。

Q2: どのくらいの頻度で分解洗浄すべきですか?

A: 使用頻度によりますが、以下が目安です。

- 毎日使用: 週1回の分解洗浄

- 週2〜3回使用: 月1回の分解洗浄

- 月1〜2回使用: 使用後毎回の分解洗浄

ただし、ラッカー塗料を使用した場合は、使用頻度に関わらず、毎回の分解洗浄を推奨します。

Q3: クリーナーは何を使えばいいですか?

A: 塗料の種類によって、適切なクリーナーが異なります。

- 水性アクリル塗料: 水、または専用クリーナー(タミヤ エアブラシクリーナーなど)

- ラッカー塗料: ラッカーうすめ液、またはMr.カラーうすめ液

- エナメル塗料: エナメルうすめ液

汎用性を求めるなら、タミヤのエアブラシクリーナーがおすすめです。水性・ラッカー・エナメルすべてに対応しています。

Q4: ニードルが曲がってしまいました。修正できますか?

A: 残念ながら、曲がったニードルを元に戻すことは困難です。無理に曲げ直そうとすると、折れてしまう可能性があります。新しいニードルに交換することを推奨します。

ニードルは消耗品なので、予備を常備しておくと安心です。価格は機種によりますが、1,000〜2,000円程度です。

Q5: エアブラシの寿命はどのくらいですか?

A: 適切にメンテナンスすれば、エアブラシ本体は10年以上使用できます。ただし、以下の部品は消耗品なので、定期的な交換が必要です。

- ニードル: 1〜2年

- ノズル: 1〜2年

- パッキン・Oリング: 6ヶ月〜1年

筆者が愛用しているエアブラシは、購入から8年経ちますが、部品を交換しながら現役で活躍しています。

Q6: 塗料が飛び散ってしまいます。原因は何ですか?

A: 塗料が飛び散る主な原因は以下の通りです。

- エアー圧が高すぎる: 0.1〜0.2MPaに調整

- 塗料が濃すぎる: 適切に希釈

- ノズルとニードルの隙間が広すぎる: トリガーの引き具合を調整

- ノズルが破損している: 新しいノズルに交換

特に、エアー圧の調整は重要です。高すぎると塗料が飛び散り、低すぎると霧状にならないため、適切な圧力を見つけましょう。

Q7: 塗料の希釈比率がよく分かりません。簡単な判断方法はありますか?

A: 以下の「垂れ落ちテスト」が簡単で確実です。

- 調色スティックを塗料に浸す

- スティックを持ち上げる

- 塗料がスーッと流れ落ちる程度が適切(「牛乳よりやや濃いめ」の感覚)

ドロドロと垂れる場合は濃すぎ、サラサラと水のように落ちる場合は薄すぎです。

Q8: エアブラシの保管方法を教えてください。

A: 以下の手順で保管すると、次回使用時のトラブルを防げます。

- 徹底的に洗浄し、完全に乾燥させる

- ニードルとノズルに専用オイルを薄く塗布

- ジップロックなどの密閉容器に入れる

- 高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管

長期間使用しない場合でも、月に1度は動作確認することをおすすめします。

まとめ:エアブラシは「道具」ではなく「パートナー」

ここまで、エアブラシの「塗料が出ない」トラブルについて、8つの原因と対処法、予防的メンテナンス、作業環境の整え方まで、詳しく解説してきました。

エアブラシを始めたばかりの頃は、トラブルに直面するたびに「自分には向いていないのでは」と不安になるかもしれません。しかし、トラブルは誰もが通る道であり、それを乗り越えることで、エアブラシの扱いが上達していきます。

筆者自身、エアブラシ歴10年の中で、数え切れないほどのトラブルに遭遇してきました。ニードルを曲げ、ノズルを詰まらせ、塗料を床にこぼし、時には作品を台無しにしたこともあります。しかし、そのたびに原因を分析し、対処法を学び、予防策を実践することで、今では「エアブラシは自分の手の延長」と感じられるまでになりました。

エアブラシは単なる「道具」ではなく、あなたの創作活動を支える「パートナー」です。丁寧にメンテナンスし、日々の習慣として扱い方を磨いていけば、エアブラシはあなたの想像を形にする最高の相棒になってくれるはずです。

この記事が、あなたのエアブラシライフをより快適で楽しいものにする一助となれば幸いです。さあ、トラブルを恐れず、エアブラシで素晴らしい作品を生み出していきましょう!

次のステップ:さらにエアブラシを極めるために

エアブラシの基本的なトラブル対処法をマスターしたら、次は以下のステップに進んでみましょう。

📚 おすすめの関連記事

この記事が役に立ったら、ぜひSNSでシェアしてください!

あなたの周りにも、エアブラシのトラブルで困っている仲間がいるかもしれません。この記事が一人でも多くの方の助けになれば嬉しいです。

コメント欄では、あなたのエアブラシ体験談やトラブル解決法を募集しています! みんなで情報を共有して、より良いエアブラシライフを送りましょう。

最終更新日: 2025年10月17日

記事の文字数: 約10,500文字

コメント