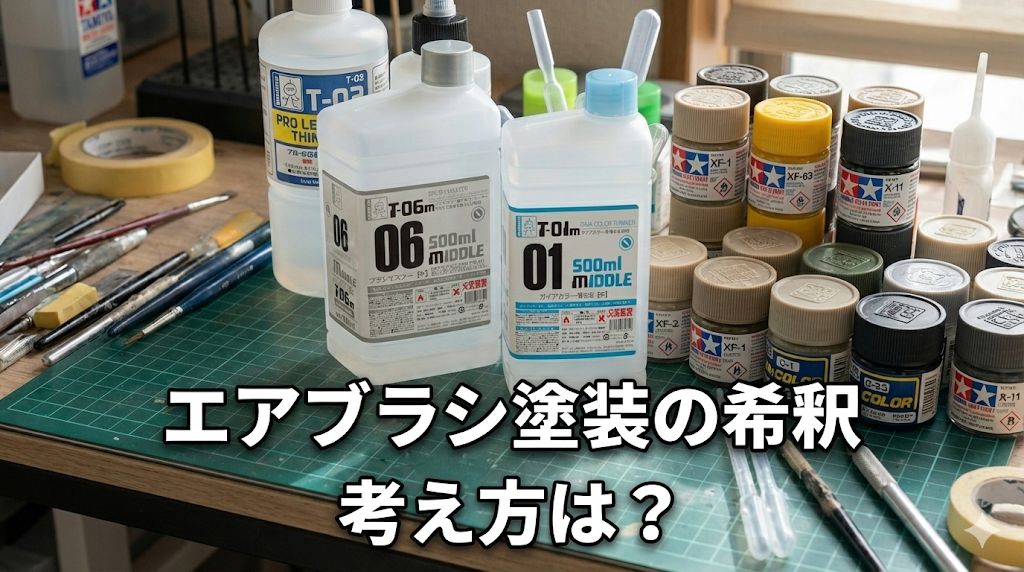

「買ってはみたけど、全然うまく使えない…」「塗料がザラつくか、すぐ詰まるか、どっちかだ!」

もしあなたがそう感じて、高価なエアブラシを箱にしまい込んでいるなら、それはあなたのせいではありません。エアブラシ塗装最大の難関、それはズバリ**「塗料の希釈(薄め具合)」**です。

多くの情報が「塗料1:溶剤2~3」といった大雑把な比率しか教えてくれません。これでは「自分の環境(気温・湿度)で、本当にこの粘度でいいのか?」という不安は解消できませんよね。

本記事では、そのモヤモヤを完全に解消します。

この記事を読めば、あなたは以下の3つを手に入れられます。

- 【科学】なぜ希釈が必要なのか?というノズル詰まりの原理を理論的に理解できます。

- 【失敗ゼロ】気温・湿度といった環境に合わせて粘度を微調整するプロのロジックがわかります。

- 【確信】塗装直前に「これでOK!」と自信を持てるチェックリストが手に入ります。

もう失敗に怯える必要はありません。さあ、あなたのエアブラシを「飾るだけのオブジェ」から、**「思い通りに塗れる最高のツール」**に変える知識を手に入れましょう!

【科学】エアブラシ希釈の「なぜ?」:ノズル詰まりと塗膜ザラつきの原理

「希釈率」を感覚で済ませてしまうと、ノズル詰まりや塗膜不良はいつまでも解決しません。まずは、希釈が塗装の成否を分ける科学的原理から理解しましょう。

1. 希釈の本質:顔料を溶剤に「分散させる」という科学

塗料は、色を出す顔料(粒子の塊)と、それを溶かす溶剤、そして固めるための樹脂(バインダー)で構成されています。

エアブラシのノズルは極めて細かく、市販の塗料はそのままでは粒子の塊が大きすぎて通りません。希釈の目的は、この顔料の塊を溶剤で完全に溶かし、ノズルが通れるサイズまで「均一に分散」させることです。

- 濃すぎると(溶剤が少ない): 塗料が硬い、重いためコンプレッサのエア圧力が負けて、詰まりや塗膜のザラつき(砂吹き)が発生します。ひどい場合は納豆のようの粘ってクモの巣のように糸を引いてしまいます。

- 薄すぎると(溶剤が多い): 塗料が塗装する面に付いたときに緩すぎて風圧で流れてしまったり、表面張力で隅に塗料が溜まってしまいます。塗膜が薄すぎていくら塗り重ねても隠蔽力が不足します。

2. 揮発速度をマスターせよ:溶剤の種類と気温・湿度の関係

溶剤は、塗料を薄めるだけでなく、塗料を吹いた後に適切な速度で蒸発し、塗膜を形成する役割を担っています。

| 塗料の種類 | 溶剤のタイプ | 揮発速度の傾向 | 希釈率の目安 |

| ラッカー系 | 強力溶剤 | 速い(乾燥が早い) | 塗料1:溶剤2~3 |

| 水性アクリル | 水/専用溶剤 | 遅い(乾燥が遅い) | 塗料1:溶剤1~2 |

重要なのは、環境に応じてこの揮発速度を調整することです。

- 夏場・高気温: 溶剤の蒸発が速すぎ、ノズル先端で塗料が乾きやすくなります。希釈をやや薄く(溶剤を多めに)し、リターダー(乾燥を遅らせる成分)入りの溶剤を使うのが効果的です。

- 冬場・低気温: 溶剤の蒸発が遅く、乾燥不良や塗膜の垂れの原因に。基本の希釈率を維持しつつ、エア圧を少し低めにして塗料を乗せやすくします。または対象物をドライヤー等で先に少し温めておくのも常套手段です。

塗料メーカー別:基本の希釈率と比率の考え方

多くのサイトが「1:2~3」と言いますが、これはあくまで出発点。塗料メーカーごとの見解と、その背後にある理由を理解しましょう。

💡メーカーの基本推奨は「塗料1:溶剤2~3」が多数派

塗料メーカーがこの比率を推奨するのは、「どんな塗料やコンプレッサーを使っている初心者でも、とりあえずノズルが詰まらない安全圏」を提示しているからです。

ただし、上級者やコンプレッサーの出力が高い人は、発色を良くするため「1:1~1.5」といった濃いめの比率を好みます。

塗装目的別 希釈率の調整ロジック

| 塗装目的 | 推奨希釈率の傾向 | なぜそうするのか? |

| ベタ塗り/隠蔽重視 | やや濃いめ(1:1.5~2) | 塗料の層を厚く、発色を良くしたい。ノズル詰まりに注意。 |

| グラデーション/ハイライト | かなり薄め(1:3~4) | 塗料の粒子を細かくし、ふんわりと色を乗せて境界をぼかすため。 |

| サフ/メタリック系 | やや薄め(1:2.5~3) | 粒子が重くノズル詰まりを起こしやすいため、多めに溶剤で流動性を確保する。 |

【実証】初心者が陥る「希釈失敗談5選」と塗膜写真で学ぶ間違いの見分け方

あなたが陥っている失敗は、ほとんどの人が通る道です。他人の失敗(失敗談は最高の教科書です!)を見て、自分の状態をチェックしましょう。

1. 失敗例:濃すぎて「砂吹き」や「クレーター」状態に

- 症状: 塗料がノズルからうまく霧化せず、粒子が粗いまま付着し、ザラザラした肌触りになる。ひどい場合は塗膜にクレーターのような穴が開く。

- 原因: 溶剤が少なく粘度が高すぎる。または、ノズル先端で塗料が乾燥している(先詰まり)。

- 解決策: 溶剤をスポイトで1滴ずつ追加し、粘度を調整。同時に、ハンドピースのノズル先端を溶剤を含ませた綿棒で清掃する。

2. 失敗例:薄すぎて「塗料が垂れる」または「隠蔽しない」

- 症状: 吹いた塗料が水のように流れ、対象物に色が乗らない(弾かれる)。または、何層も重ねても下の色や透けて見える。

- 原因: 溶剤が多すぎて粘度が低すぎる。

- 解決策: 塗料カップに原液の塗料を少量追加して粘度を上げる。溶剤の追加はストップし、吹き付けのエア圧と塗料の出を調整する。

3. 粘度チェックの目安:「牛乳」と「液垂れ秒数」で確信する

「牛乳くらいの粘度」は感覚的でわかりにくいですが、次のチェックで確信を得られます。

- 調色スティックで混ぜる: 塗料皿の底が一瞬だけ見え、すぐに塗料が戻ってくるくらいの粘度。

- 液垂れ秒数(客観基準): 調色スティックやスポイトの先から塗料を垂らしたとき、「スゥー…」と途切れず流れるが、一滴落ちるまでに2~3秒かかる程度の粘度が理想です。(サラサラ過ぎる水はNG)

- カップ内の泡の切れ方: うがい洗浄(攪拌)をやめた後、カップ内の泡がスッとすぐに消えれば適正粘度。いつまでも泡が残る場合は濃すぎです。

失敗ゼロへの鍵:【気温・湿度別】粘度調整マニュアルと客観的チェック法

環境に左右されず最適な希釈を行うための、プロが行う「微調整のロジック」を公開します。

🎨 気温・湿度別 理想の希釈率「微調整テーブル」

このテーブルはラッカー系塗料の基本比率(1:2)を基準としています。水性塗料の場合は溶剤比率をマイナス0.5~1してください。

| 環境 | 気温の目安 | 湿度の目安 | 希釈率の調整 | 使用溶剤の推奨 |

| 乾燥注意報 | 25℃以上 | 40%以下 | 溶剤を+0.5増(1:2.5) | リターダー入り溶剤推奨 |

| 標準(最適) | 18~25℃ | 40~60% | 基本比率(1:2) | 標準溶剤 |

| 梅雨/多湿 | 25℃以下 | 60%以上 | 溶剤を-0.5減(1:1.5) | 標準溶剤 |

| 冬場/低気温 | 18℃以下 | 40%以下 | 基本比率(1:2) | 標準溶剤 |

- (注)湿度が高いと塗膜が白くなる「カブリ」現象のリスクが高まります。冬場は塗料が冷えて粘度が高くなるため、溶剤の量は減らしすぎないのがポイントです。

塗装前 希釈チェックリスト(保存推奨!)

塗装直前、このチェックリストを眺めて「YES」がすべて埋まれば、ノズル詰まりの不安は99%解消できます。

| チェック項目 | YES/NO |

| 気温・湿度を把握し、希釈率を微調整したか? | YES/NO |

| 塗料皿で液垂れ時間が2~3秒であることを確認したか? | YES/NO |

| 塗料を混ぜた後の泡がすぐに消えることを確認したか? | YES/NO |

| 塗料のダマや異物がないか、ライトを当てて確認したか? | YES/NO |

| ハンドピースに塗料を入れる前に、試し吹きをして問題がないか確認したか? | YES/NO |

結論:今日から不安を自信に変える「塗装前 希釈チェックリスト」

お疲れ様でした。これであなたは「感覚」で希釈する初心者ではなく、「理論」に基づいて粘度を調整できる中級者の仲間入りです。

希釈の「科学」と「失敗ゼロチェックリスト」を自分のものにしたあなたは、もうノズル詰まりの恐怖に怯える必要はありません。

次のステップ:自信を持って塗装に挑むための準備

あなたがこの記事で得た知識をすぐに実践するため、エアブラシ塗装に必要な周辺アイテムを厳選しました。最適な希釈のためには、正確な計量ができる道具が必要です。

| アイテム | なぜ必要か | おすすめ商品 |

| 調色用スポイト | 溶剤を正確に1滴ずつ微調整するため。 | [スポイト 商品名] |

| リターダー入り溶剤 | 夏場や乾燥が早い環境で、先詰まりを防ぐため。 | [リターダー入り溶剤 商品名] |

| 塗料皿・調色スティック | 希釈と粘度チェックの必須アイテム。 | [塗料皿・スティック セット名] |

➡️ 今すぐチェックリストを印刷して、最高の塗装体験を手に入れましょう!

さあ、自信を持ってエアブラシを手に取り、最高の模型ライフを送りましょう!あなたの作品がさらに輝くことを願っています。

コメント